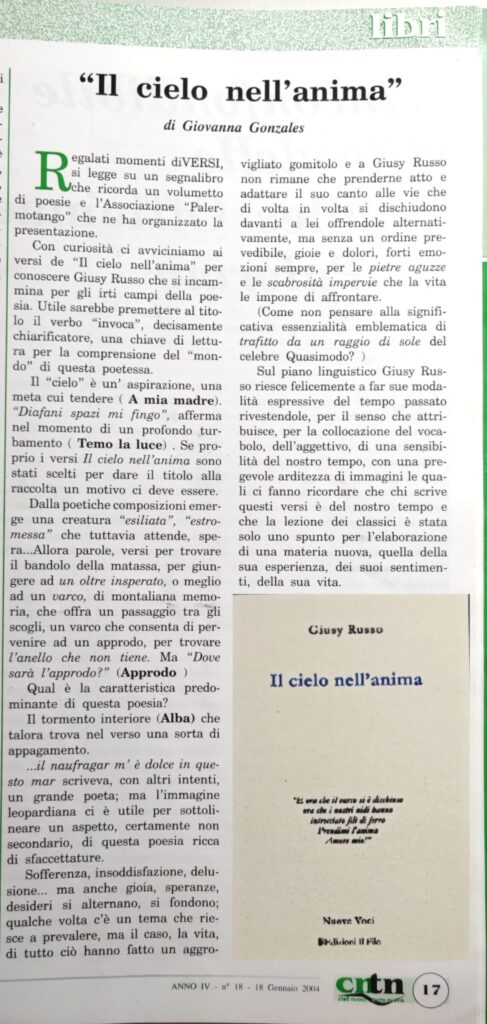

Recensione

Recensione di Anna Maria Bonfiglio.

Presentare un libro significa mettere nelle mani del pubblico una creatura che si consegna spogliata

di ogni pudore, perciò nel momento in cui accettiamo di essere i testimoni di questo battesimo ci

assumiamo una doppia responsabilità: verso l’autore, al cui testo abbiamo il dovere di dedicare la

massima attenzione perché, come diceva Baudelaire, in quel testo egli ha riversato “il suo sangue e

la sua anima”, e verso i fruitori ai quali dobbiamo fornire la chiave per poterne cogliere sia il

valore intrinseco che quello estetico. Leggere e interpretare un testo poetico è operazione complessa

poiché,al di là degli strumenti che si possiedono e che permettono di decodificarne il messaggio,

resta un margine incerto nel quale si insinua il dubbio che la chiave di lettura sia quella giusta,

questo margine è costituito dagli elementi extratestuali, vale a dire da quei fattori che pur non

essendo parte integrante del testo influiscono sulla sua nascita e sulla sua stesura. Questi fattori

sono costituiti dalle vicende personali dell’autore, dagli eventi “storici” del tempo in cui vive, dalle

sue scelte ideologiche e culturali. Con Giusy Russo e con la sua poesia sono entrata in contatto solo

di recente e del suo substrato “storico” conosco ben poco, so tuttavia che lei è un’appassionata di

tango. Questo dato mi ha in un certo senso avviata ad una prima esplorazione della sua poesia, cosa

che cercherò di spiegare. Il tango non è solo danza, quindi esibizione, quindi spettacolo, ma è segno

di creatività, espressione dei sensi mediata dal sentimento, è la cultura di un popolo accumulata

attraverso il sincretismo di diverse etnie e quindi anche riflesso di una condizione umana. La sua

origine, che si fa risalire alla seconda metà dell’Ottocento, è costituita dalla payada, poesia popolare

estemporanea formata da sei versi endecasillabi seguiti da uno stacco di chitarra. Molti autorevoli

scrittori ne hanno subito il fascino: pensiamo soltanto a Borges, a Manuel Pig e ultimamente ad

Antonio Lobo Antunes che nel suo più recente romanzo, “La morte di Carlos Gardel” , fa del

protagonista un uomo “malato” di tango. Nella musica tanghera è insita una forma di nostalgia, “un

pensiero triste che si balla”, l’ha infatti definita un musicista argentino. E’ questa sorta di saudadi

che ho ritrovato nell’atmosfera della raccolta di Giusy Russo, una malinconia che non ha radici

individuali ma che si collega con un astratto senso del perduto.

Dopo questo breve preambolo giunge il momento di entrare nello specifico e di intraprendere la

lettura de “Il cielo nell’anima” analizzandone tre tra i tanti possibili livelli di lettura: quello

tematico-contenutistico, quello formale-semantico e quello metaforico.

Nella maggior parte dei casi il titolo di una raccolta di poesie è l’incipit per dare collocazione ai

testi: Il cielo nell’anima già ci conduce verso una lettura aperta, capace di permetterci di entrare nel

mondo poetico dell’autrice. Può l’anima contenere il cielo? Attraverso questa metafora cominciamo

a riconoscere uno dei temi della raccolta, quello dell’aspirazione ad una dimensione che oltrepassi

la sostanza della materia e si appropri del desiderio di infinito. E nello stesso tempo “il cielo

nell’anima” ci ricollega a un certo classicismo romantico, alla visione di un mondo ideale, ad una

realtà che il poeta riforma e riformula attraverso la parola. Perché lo spirito della poesia non è nella

realtà di quello che dice ma è nella presenza stessa di ciò che dice:

“creatura/esiliata/estromessa/divento/il cielo/nell’anima/invoco/aspetto/incredula/varchi” In questa

poesia che dà il titolo al libro il cielo è la possibilità di un percorso liberatorio. La sua stessa veste

formale, costituita da versi di una sola parola, sostanzia il concetto di una libertà inseguita

attraverso il respiro del dolore. Essenzialmente il valore contenutistico del libro è racchiuso in due

nuclei: uno è il dolore del vivere costituito dalla perdita, dal silenzio dell’assenza, dal disinganno e

dall’autonegazione “demiurgo/di un fato voluto/ti neghi/la riva felice”; l’altro è il riscatto attraverso

un dono d’amore che giunge inatteso: “Sulla mia pelle stanca/dischiudono baci perenni/Mi

doni/l’aurora tardiva” Fra questi due caposaldi il discorso lirico si snoda attraverso due aree

semantiche: il buio e la luce.

“Ci sono albe/che della notte/disegnano i colori/altre che/della vita/dischiudono i sapori/il mio

tormento/è l’attimo/che le separa”. Qui la sospensione fra buio e luce è disegnata attraverso la

formulazione dei versi , l’enjabement “altre che/della vita” segna con la sua cesura il passaggio

morte-vita, si badi bene,non vita-morte ma morte-vita, cioè dalla morte alla vita, e quale vita può

essere se non quella dell’anima? In questa breve poesia riconosciamo la metafora delle metafore:

luce-uguale-giorno-uguale-vita; buio-uguale-notte-uguale-morte, metafora che percorre tutta la

raccolta in una dicotomia non risolta.

“Nel nido raccolto/di me/pensieri/d’amore/divoro/ingoio buio/struggente/dov’è la vita?” Qui il

nido non è riparo,non è calore e sicurezza, ma il recinto che soffoca e priva della luce. I lettori

noteranno che Giusy Russo fa uso del verso breve, spesso costituito da una sola parola, sì che il

dettato fondamentalmente lirico e qualche volta, per le scelte lessicali, di ascendenza classica, si

coniuga con una modalità moderna di concepire e formulare il testo.

Sappiamo bene che la poesia è quel quid che fa vibrare una corda in più e ci permettere di

oltrepassare la razionale visione dei fatti della vita, grazie ad essa è possibile indagare nell’animo

umano e riconoscerne il volto nascosto, la parte segreta. Al di là della valenza formale ed oltre

l’esercizio letterario esiste un margine nel quale si insedia la rivelazione di una verità intima spesso

sconosciuta anche a se stessi. Questa verità, alla quale sfuggiamo e che tuttavia ci induce alla

tentazione dell’epifania, è l’espressione del desiderio di denudarsi per rinascere all’innocenza e

riproporsi nella primigenia essenza. E’ questo che fa Giusy Russo consegnandoci il suo libro: mette

nelle nostre mani una parte della sua vita. Ma la poesia non è e non può essere solamente

“racconto” di sé, per vivere e sopravvivere ha bisogno di una sua consistenza e può trovarla solo se

l’esternazione delle emozioni viene contenuta da un involucro che le permette di oltrepassare la

soglia del vincolo personale e di ascendere al simbolo astratto. Solo così la storia di ognuno può

diventare la storia di tutti. La nostra esperienza di esseri temporali è proprio che tutte le cose ci

sfuggono, che più o meno i contenuti della nostra vita si scolorano, la poesia non scolora ma arresta

lo sfuggire del tempo. La parola della poesia è svelante: nel momento in cui Giusy Russo dice

“luce” noi non vediamo “una” luce ma ciascuno di noi vede la “sua” luce. In tal senso la parola si

autorealizza e l’elemento semantico “luminoso” che incontriamo nella parola luce risulta sospeso

nella parola poetica. Quando si realizza questo processo il poeta ha svolto il suo ruolo che è quello

di far riemergere la realtà vissuta come nuova realtà: la realtà letteraria,che non è si badi bene

finzione ma superamento della realtà o,meglio, desiderio di una realtà liberata dalle scorie e

governata dalle ragioni dell’idealità.

Nel corpo di questo libro due poesie si staccano dai nuclei tematici di cui ho detto, sono due poesie

degli affetti, una dedicata al padre ed una alla madre. Temi sempre difficili da governare, per il

legame viscerale fra autore e testo, che la poetessa affronta con la consapevolezza del rischio. Il

cimento viene superato dalla misura contenuta dell’emozione che ne determina un risultato di

apprezzabile dignità e se nella poesia dedicata al padre si delinea un confronto padre-figlia che

riconduce ad un inespresso conflitto, in quella dedicata alla madre si scioglie un’intensa forza

emotiva.

A MIA MADRE

Ruvide le tue mani

hanno solcato il mondo:

estremità mal difese

di una trincea

in cerca di cielo

Il cuore solo

esse altrove

A ferire il dolore

spremendone il veleno

perché la vita

restasse vita

Trascolora il tempo

mentre esse

stupite

in solitudine

ne raccolgono i frammenti

Ingoi buio

madre mia

In un respiro

che diventa vortice

lacrime e sangue

per mani che ancora

incredule

frugano nel tempo

Ma la notte non ti è cara

E il dio dei desideri

ancora ti sorride

nell’urna che

invidiosa

ti accolse

Commosso

a te si protende

E i suoi occhi sono

I miei occhi

le sue braccia sono

le mie braccia

le sue mani sono

le mie mani

che ruvide solcano il mondo:

estremità mal difese

di una trincea

in cerca di cielo.

La simbologia delle mani racchiude tutta una esistenza: ruvide le tue mani-a ferire il dolore-stupite

in solitudine-che ancora frugano il tempo: i versi segnano un cammino di vita difficile ma ostinato,

solitario e dolente ma ancorato alla speranza: il dio dei desideri/ancora ti sorride. Le mani della

madre, centro dei desideri sopravvissuti alla morte fisica, e quelle della figlia, che raccolgono e

custodiscono questa eredità di cielo, si ricompongono nella monade di un universo mai del tutto

perduto.

Attraversando questa raccolta ci troviamo sovente di fronte ad una sorta di dualità poeticamente

espressa dagli ossimori di alcuni testi: “addossata/ al dolore/tenace la presa/temo la luce/non

meno/che il buio/vi trovo sicura deriva”. Nell’ossimoro sicura deriva leggiamo la volontà di

lasciarsi trascinare nell’atonia e qui trovare quella stabilità psico-emotiva data dall’inazione. E

ancora: “vivo un’eclissi sicura, dove possiamo rintracciare il desiderio di oscurare ogni azione vitale

a vantaggio della certezza di poter evitare il disinganno. E tuttavia questo stesso io-poeta in qualche

modo intuisce che solo l’azione, il movimento, il turbinio degli eventi possono soddisfare l’ansia di

vita. “Fermo/alla fermata del tram/nella caligine sonnolenta/di una calma sera/come sonnambulo/ti

attardi/in prolungate attese/. La forte allitterazione dell’incipit “fermo/alla fermata” e la sequenza

semantica caligine-sonnolenta-sonnambulo figurano un’immagine di staticità, direi uno stato

anestetizzato in cui non riesce a filtrare nessun segno vitale. Ma come un pugno arriva il

dénouement, lo scioglimento della tensione: “Se solo avessi camminato/avresti visto un po’ di vita.

Si capovolge il senso del tutto: l’attesa non può e non deve essere uno stato passivo ma essa stessa

viaggio, cammino verso un’esplorazione totale dei segni vitali.

Il registro di questa raccolta è di taglio intimistico. Giusy Russo parla essenzialmente a se stessa ed

anche quando il dettato si rivolge ad un interlocutore non perde la sua valenza di monologo

interiore, la sua cifra di autoreferenzialità. Il flusso di coscienza di sveviana memoria qui è reso dal

travaglio del viaggio verso l’Itaca dell’anima, approdo ultimo in cui convergono e si sciolgono i

conflitti dell’esistenza. L’autrice si affida al diktat delle sue emozioni senza lasciarsene sopraffare,

l’itinerario che percorre in questa raccolta è segnato da una sorvegliata linea lessicale, il suo

linguaggio è misurato, mutuato da un background culturale di matrice classica e mediato dalla

lezione della poesia contemporanea. Auguriamo a questa nuova creatura un felice cammino.