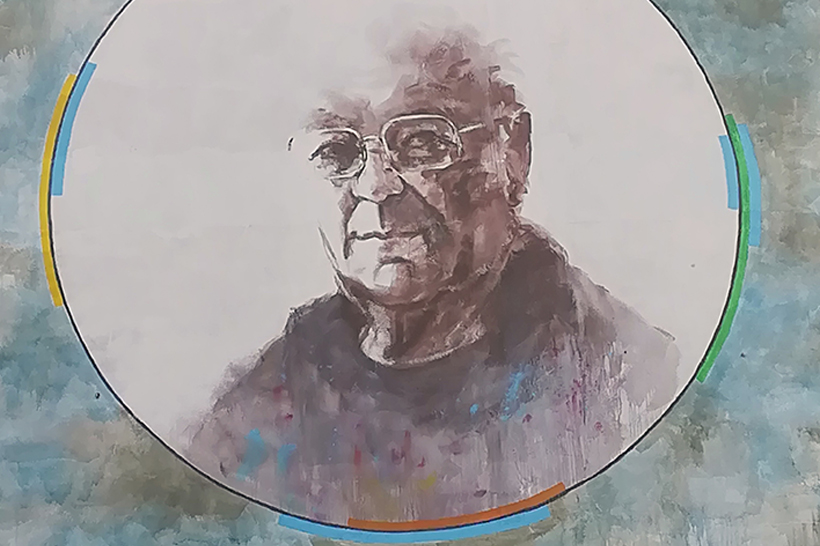

Può un solo verso poetico assurgere ad emblema di un’intera vita? Quanto retorica sia questa

domanda possiamo ben comprenderlo, ricordando la figura di Danilo Dolci e, insieme, una delle sue

più vibranti poesie che così conclude: “ciascuno cresce solo se sognato”. È bastevole ripercorrere i

momenti salienti della sua biografia, perché appaia subito chiaro quanto quell’unico verso, sia stato,

per questo siciliano d’adozione, sostanza e compimento di una visione del mondo propugnata con

tenacia, coraggio e assoluta dedizione.

Sociologo, scrittore, educatore e attivista, il triestino Danilo Dolci si trasferisce in Sicilia nel 1952.

La Sicilia dimenticata del piccolo borgo marinaro di Trappeto, in quegli anni luogo di miseria e di

indicibile degrado. Uomini e donne costretti a vivere in condizioni disumane, a fare i conti con

disoccupazione, mancanza di acqua, fogne a cielo aperto. Ogni diritto negato. Ogni orizzonte di

speranza destinato a perdersi nelle miopi politiche sociali di un’Italia a due velocità. Un nord già

proiettato verso l’imminente boom economico, un sud drammaticamente arretrato. Costruire il

cambiamento: questo l’intendimento di Danilo Dolci, che dentro quella sconcertante miseria volle

entrare, non da spettatore, ma da attore tra gli attori, divenendo prima contadino, poi manovale,

vivendo fianco a fianco con gli ultimi, lottando per loro e con loro. Il 14 giugno del 1952, per otto

giorni, digiuna, disteso provocatoriamente, sullo stesso letto che aveva visto morire per denutrizione

un neonato. È l’inizio di una lunga sequela di digiuni (individuali e collettivi) cui seguiranno marce

di protesta, scritte murali, scioperi. E come non ricordare il cosiddetto “sciopero alla rovescia”? La

singolare iniziativa che vede, nel 1957, in quel di Partinico, centinaia di disoccupati sistemare una

trazzera abbandonata; iniziativa per la quale Dolci sarà imprigionato nel carcere dell’Ucciardone. E

ancora: la protesta del 1968 che coinvolge migliaia di persone in cammino nella Sicilia occidentale,

per chiedere diritti e lavoro; la denuncia, attraverso Radio Sicilia Libera, dei ritardi nella ricostruzione

del Belice dopo il terremoto e, ultime ma non ultime, le coraggiose denunce del fenomeno mafioso e

dei suoi rapporti con il sistema politico.

Incline a valorizzare la voce dei diseredati, Danilo Dolci fu innanzitutto un educatore. E lo fu per

intima vocazione. Strenuo sostenitore della maieutica socratica, scelse di adottarne il metodo nella

appassionata tessitura di scambi e incontri che caratterizzò la sua permanenza nell’isola. Una strategia

di analisi e di autoanalisi popolare dentro un assetto comunitario, dove ogni voce trovava il suo spazio

di espressione e di ascolto. Chi ha conosciuto Danilo Dolci afferma che dovunque si recasse, in Sicilia

e fuori dalla Sicilia, chiedeva di disporre le sedie in cerchio. Così nei molteplici incontri con contadini

e pescatori, chiamati ad esprimere il proprio sentire, a far sbocciare da sé intime suggestioni e forza

creativa. Una rivoluzione culturale. Questa la metà, ineludibile e imprescindibile, del suo agire

“politico”. Solo il sorgere di nuove consapevolezze, secondo Dolci, può mutare l’esistente, giacché

dentro l’individuo è inciso ogni potenziale cambiamento. Ne deriva che la democrazia, sentita come

fine ultimo di ogni strategia politica, non può che nascere e svilupparsi nelle pieghe della cultura.

Un’idea di progresso, quella di Dolci, che trova nell’ascolto dell’altro e nella conseguente

rifondazione dei rapporti, la sua cifra qualificante. Un nuovo modus operandi e, con esso,

l’affacciarsi, per larghe frange di poveri, di inaspettate possibilità: è in una delle tante riunioni volute

da Danilo Dolci che prende corpo l’idea di costruire la diga sul fiume Jato.

Acclamato dai suoi contemporanei come il Gandhi di Sicilia, Danilo Dolci profonde ogni suo sforzo

per l’attuazione di una rivoluzione non violenta, centrata sulla comunicazione e sulla interrogazione,

beninteso non in senso scolastico. Chiedere è, nella weltanschauung di Danilo Dolci, momento

propedeutico e necessario, affinché l’interlocutore possa liberare da sé capacità e attitudini. Un flusso

dunque biunivoco opposto alla trasmissione, percepita come unidirezionale. Spietato è, a tal

proposito, il suo giudizio sui cosiddetti mass-media, fatti passare per mezzi di comunicazione di

massa, mentre in realtà altro non sono che subdoli strumenti di potere.

Intellettuali di prima grandezza si dichiararono apertamente dalla parte di Dolci. Da Zavattini a

Ignazio Silone, da Carlo Levi a Oriana Fallaci. Da Roberto Bobbio al giurista Calamandrei. Solo una

voce si levò contro, quella di un siciliano doc, lo scrittore Leonardo Sciascia che scrisse parole molto

dure, persuaso che l’azione di Dolci scaturisse da una inaccettabile presunzione di fondo: voler

cambiare, a tutti i costi, i siciliani, senza comprenderne inveterate abitudini comportamentali e

relazionali.

Difficile definire la figura di Danilo Dolci. Certo non fu né un benefattore né un agitatore sindacale.

La sua postura, in ogni ambito, rimase sempre quella del pedagogista, saldamente ancorato all’idea

che il vero rinnovamento sociale e politico si fonda, non su decisioni propinate dall’alto, ma sul

coinvolgimento attivo di quanti sono ad esso direttamente interessati. Perché nulla è più mobilitante

di un sogno sognato, nulla è più rivoluzionario di un sogno condiviso.